雨宿り

ある日の暮方のことである。一人の下人が、羅生門の下で雨やみを待っていた。

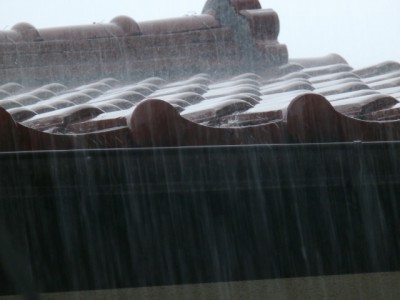

雨は羅生門をつつんで、遠くから、ざっという音をあつめて来る。夕闇はしだいに空を低くして、見上げると、門の屋根が、斜につき出した甍の先に、重たくうす暗い空を支えている。

― 芥川龍之介 「羅生門」―

・・・・・たとえば、こんな日だったのであろうか。

そんなことを思わせる雨が、さっきから向かいの家の屋根に白いしぶきをはね上げ、空は夕暮れに向かおうとしている。

「こんな日」というのは、羅生門の下に下人が雨宿りした日のことだ。

もっとも、あの丹塗(にぬり)の柱には蟋蟀(きりぎりす)がとまっていたのだから、あれは秋の雨だった。

今読み返してみると、

夕冷えのする京都は、もう火桶が欲しいほどの寒さである。

と書いてある。

晩秋、あるいは初冬の雨だ。

梅雨の走りの、今頃の雨ではない。

下人は雨のやむのを待っている。

待ってはいるが、雨が止んだとて、別に行く先なぞないのだ。

物語はそんな行き先を失くした若い下人の話だ。

今読んでみて、彼の文章がとてつもなくうまいのに感心する。

それなのに、読み終えて、何ほどの感動があるわけではない。

ふしぎだ。

それは、私がすでに話の筋をよく知っているからであろうか。

たぶん、そうではないのだ。

芥川は 《 ほんとうに行く先がなくなってしまった人間 》 のことがわからなかったのだ。

たぶん、そういうことなのだ。

「では、おまえが言う 《 ほんとうに行く先がなくなってしまった人間 》 とは、どんなものか」

などと問われても、はなはだコマルが

「山椒魚です」

などと答えたら笑われるだろうか。