プラテーロ

私たちは、おたがいをよく理解している。私は、彼を好きなところへ行かせる。すると彼は、いつでも、私の好きなところへつれていってくれる。

― J.R.ヒメネス 「プラテーロとわたし」(伊藤武好・伊藤百合子 訳)―

プラテーロは、小さくて、ふんわりした綿毛のロバだ。

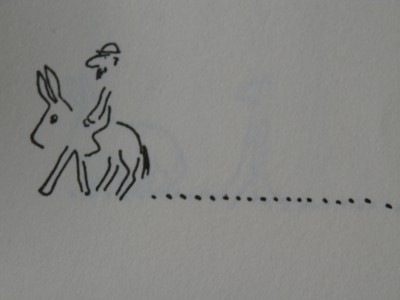

そしていつも「わたし」を乗せて歩くんだよ。

長新太さんの絵によれば、こんなふうだ。

でも、道がわるかったり、プラテーロがすこし疲れて見えると、「わたし」は彼から下りてプラテーロを楽にしてあげる。

ほら、こんなふうに。

プラテーロと「わたし」はいつも一緒にいる。

いつもスペインのアンダルシアの野や畑や村を歩く。

そして立ち止まる。

(ほんとはプラテーロは立止まってることの方が多いんだ。)

「わたし」はプラテーロにいろんなことを話してあげる。

たとえば、そこに生えている木のこと、死んでしまった白い犬のロルドのこと、意地悪な司祭さんのこと。

大きな耳をしたプラテーロはなめらかにかたい黒水晶のような目をときどきまばたかせてそれを聞くんだ。

プラテーロは鳥が好きなんだ。

花も好きだし、チョウチョだって大好きだ。

もちろん子どもたちもね。

その中にプラテーロのことを《プラテリーリョ》って呼んでくれるちっちゃな女の子もいた。

でもその子は病気で死んじゃったんだよ。

その子は死の床のうわごとの中で

プラテリーリョ!

って呼んだんだ。

死んだのはその子だけじゃない。

籠をぬけだしてまた戻ってきたカナリヤも、皮膚病を病んだノラ犬も、プラテーロがその背中に乗せて野原に連れ出してあげた肺病を病んだガラスの水仙みたいにきゃしゃな若い娘も。

そして、あんなにも愉快でやさしかったプラテーロもわらの寝床に横たわって死んでゆく。

獣医の話によると、なにやら悪い根を…草といっしょに土も・・・食べてしまったから。

でも「わたし」は彼がほんとうは何て言ったか聞いてはいなかったんだ。

プラテーロはの死があんまり唐突だったから。

それは、読んでいるわたしたちにとっても同じだ。

作者のヒメネスは1881年スペインはアンダルシアに生まれた詩人だという。

こないだ図書館に行ったとき、長新太さんの挿絵に魅かれてなんとなく借りてきたのだ。

本はさし絵を入れて2ページにも満たない章が続く。

そこにはなんの新奇な話があるわけではない。

本を開いた者に読むことを続けさせるのは、プラテーロに語りかける詩人のその語り口と心からのその言葉だ。

よい本とはそういうものだ。

それにしても、自分の心を素直に打ち明けられる者が自分のそばにいてくれるということはなんとよいことなんだろう。

まあ、わたしのそばにはヤギコさんがいるにはいるんだが・・・。